©2024 Junzo Kasahara | Engineering Advancement Association of Japan (ENAA)

(本コンテンツの著作権は、笠原 順三様に帰属いたします。)

DAS (Distributed Acoustic Sensor)の原理とその応用と地熱探査への適用

講師:一般財団法人 エンジニアリング協会 首席研究員、静岡大学 客員教授

笠原 順三 氏

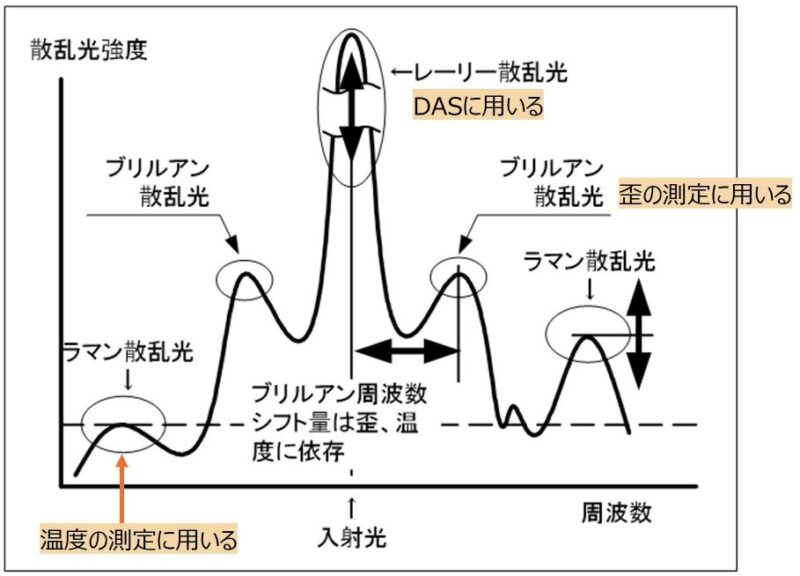

ファイバー中の光の散乱スペクトルとインテロゲーター

光ファイバ中に光を入れると、ファイバーにかかる温度や振動による歪の個所で散乱し入射点も戻る(Backscattering)。その散乱光の位相、振幅と戻ってくる時間を計測することにより各位置の温度や振動、ひずみが計測できる。

ファイバー中の光の散乱スペクトル

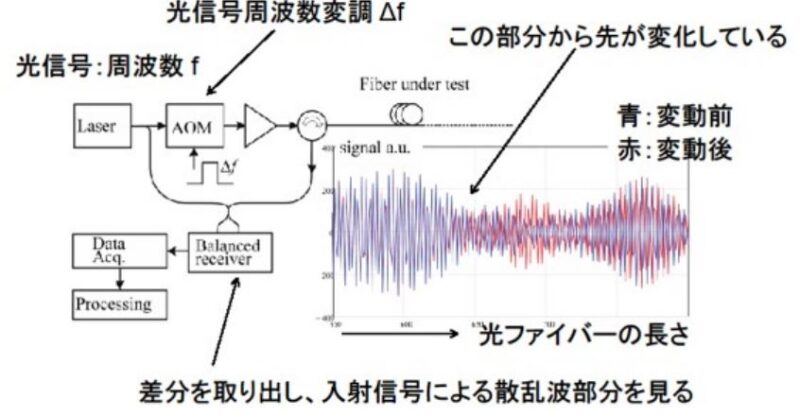

DASのインテロゲーターシステム

DAS(Distributed Acoustic Sensor)とは

- 光ファイバーを分布型音響センサー(1m~15mなど)として使用

- 光ファイバー中での入射レーザー光が地震波により後方散乱したものの計測

- 戻ってくる時間で場所がきまる(例えば1ms)

- 光のレーリー散乱強度を測定することによりファイバーにかかる歪(あるいは歪速度)がわかる

- 地震計として利用可能(歪速度と地動速度の変換可能)

- シングルモードの光ファイバーを使用(マルチモードも利用可能)

- 通信用光ファイバーも使用可能

- 500℃までの高温下での使用が可能

- DTS(Distributed Temperature Sensor)による温度測定

< 応用分野 >

・石油・天然ガスパイプラインの監視

・地震波の観測:地震の観測、地下構造探査、地熱探査、

・シェルガス開発、CO2地中貯留モニター(CCUS)、石油開発

・道路通行状況の監視(通信用光ファイバーの利用)

・国境警備

・トンネル、ダムの監視など

地下構造のイメジング手法

- 地震波の到達時刻を用いた地下地震波の縦波、横波速度分布の決定(走時インバージョン)

- 地震波の反射を用いたイメジング(マイグレーション、Reverse time migration)

- 全地震波形インバージョン(FWI)

・過去石油・天然ガスにおけるEOR、Time Lapseにおいてはグリーン関数の相反定理に基づき変化分の残差波形を逆伝搬した(Kasahara and Hasada, 2016)

・波形インバージョンにより物性も推定する

・Adjoint法は残差波形と震源波形の相互相関から対象物の物性に関するsensitivity kernelをつくる(Tromp et al, 2005)

・Tromp らに従い計算プログラムを作成し、シミュレーションを行った

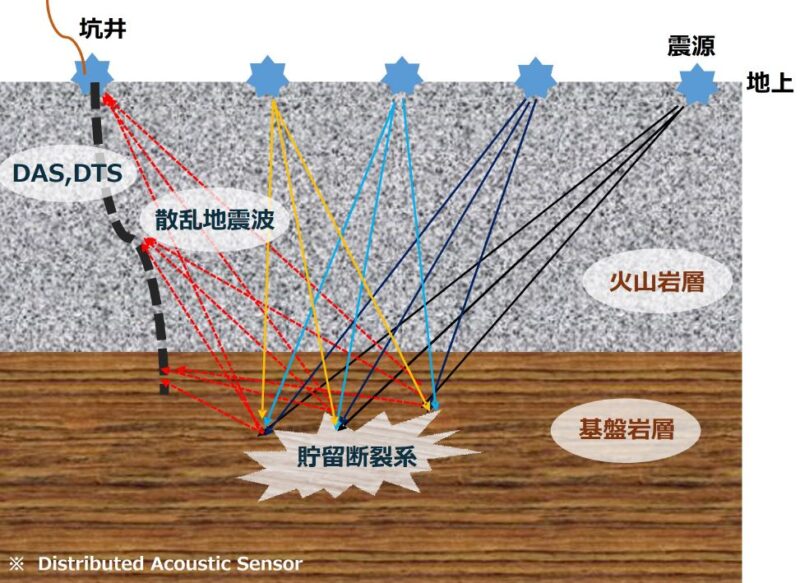

DASによる断裂系捕捉の概念

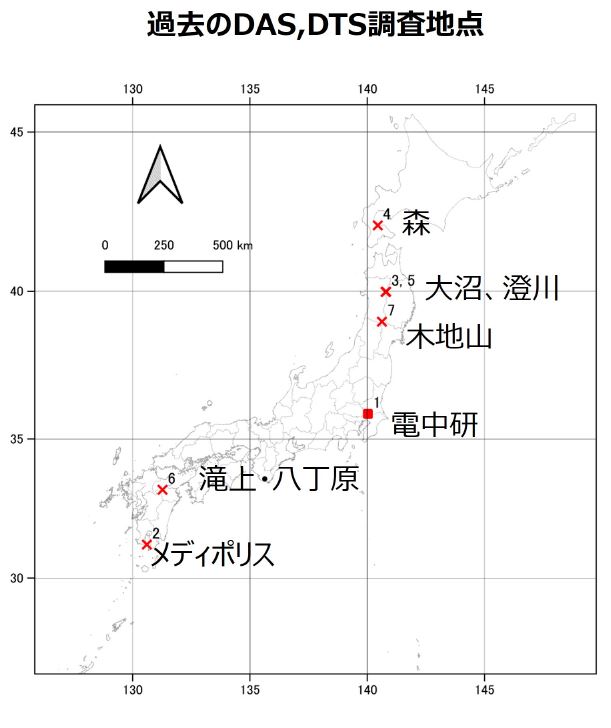

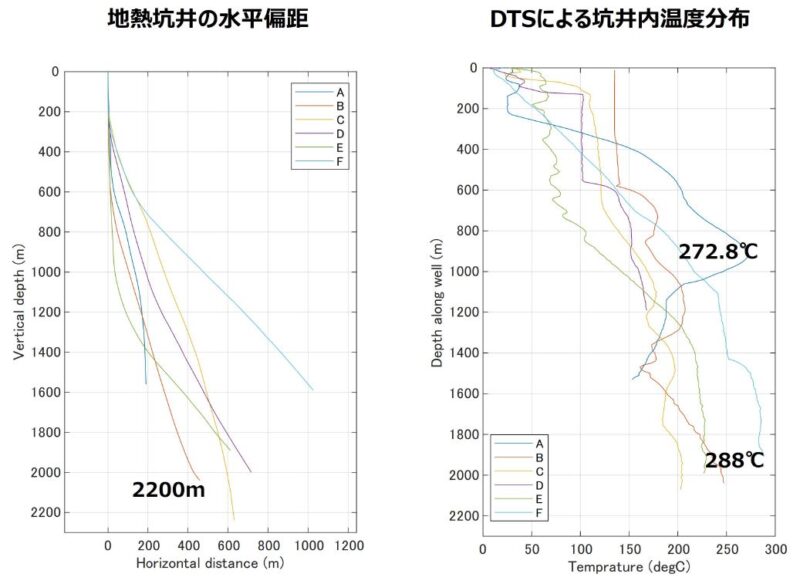

DASによる調査8地点の坑井水平偏移と温度分布結果

最高計測温度は288℃であった。

温度分布は地質、地下構造によって変化するので一様な地熱温度勾配を示さない。

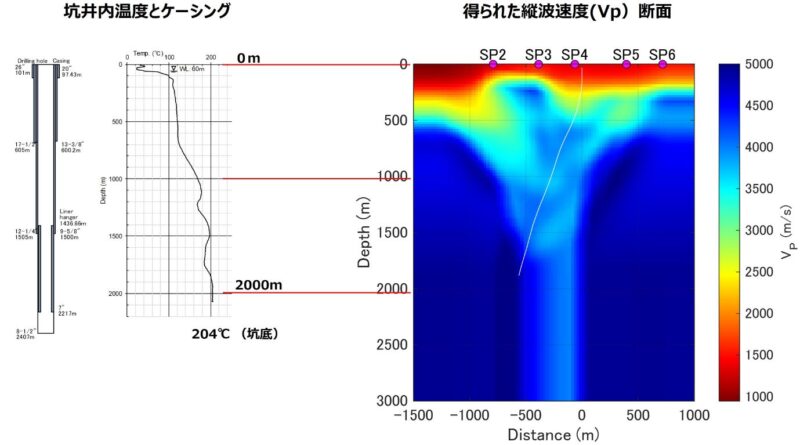

光ファイバーDTSとDASを用いて得られた結果:地熱坑井内の温度とVp分布の結果

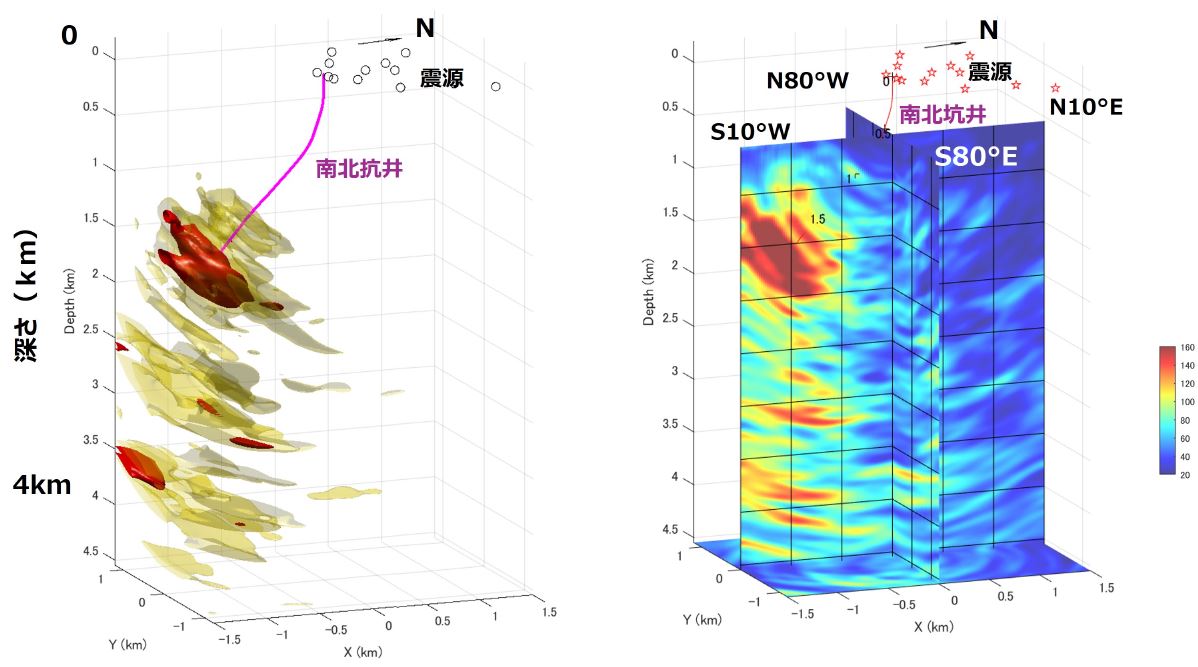

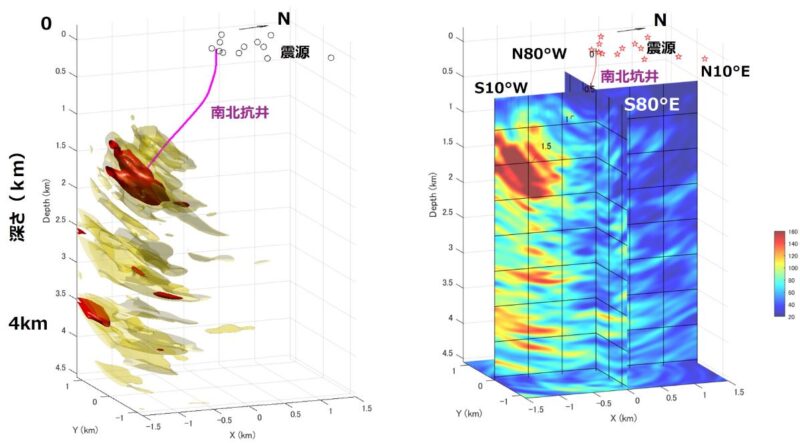

光ファイバーDTSとDASを用いて得られた結果:地震波の反射強度の3Dイメジング

色の赤いほど地震波の反射強度が大きく、地熱貯留層の存在を示唆する。

地熱地帯の地震波反射強度

結論と謝辞

- 光ファイバーを用いた温度計測と地震動の計測の評価を行った。

- その結果、十分な感度とダイナミックレンジ、極め低いノイズレベルであることが分かった。

- 阪神高速道路で通信用光ファイバーによる交通状態のモニターを行った。

- 地熱探査に応用し8か所で調査を実施した。

- 地熱探査に有効性があることを示した。

- 室内実験装置により高温(500℃)、高圧(25MPa)の超臨界水の環境下で光ファイバーの評価試験を行い、使用可能であるとの結果を得た。

- 今後高温、高圧下での温度、地震動、歪の分布型センサー(1m~15m間隔で)として遠距離(~200km)までの広範囲な計測への応用ができるであろう。

- 本研究は機械システム振興協会及びNEDOのプロジェクトとして実施できたことに謝意を表する。

- 本調査において、電力中央研究所、メデイポリス地熱発電所、三菱マテリアル、北海道電力、出光興産、九州電力、東北自然エネルギー各社のフィールドおよび保持地熱関連データを使用した。

講師プロフィール

一般財団法人 エンジニアリング協会 首席研究員、静岡大学 客員教授

笠原 順三 氏

略歴:名古屋大学理学研究科 地球物理専攻修了、理学博士東京大学地震研究所助手・助教授、教授を経て東京大学名誉教授

ハワイ大学地球物理研究所客員准教授、客員研究員、日本シュルベルジェ部長、日本原子力研究開発機構研究員、日本大陸棚調査(株)常任顧問、(株)地球科学総合研究所・NTTデータCCS(株)・川崎地質(株)技術顧問、東京海洋大学客員教授などを経て、現在 静岡大客員教授、エンジニアリング協会首席研究員

著者物:「地震発生と水」東大出版会、笠原ほか、編著、2003.等 東大出版会 計3冊

-Kasahara, J. et al., ed., “Active geophysical Monitoring”, Elsevier Pub., Netherland, 600 pp., 2019.-Kasahara, J., and Hasada, Y., Time lapse approach to monitoring oil, gas and CO2 storage by seismic methods, Elsevier Pub., Netherland, 199pp., 2016. 等計4冊。

研究分野:応用地震学