尾州地域における中小企業集積DX化フォーラム

デジタル尾州繊維プロジェクト ~地域の担い手としての新たな胎動~

当協会では、2024年6月に「尾州地域における中小企業集積DX化フォーラム」(委員長:村上 文洋 DXアドバイザー)を立ち上げ、尾州地域の課題と今後の取組の方向性について、5回にわたり先行事例に関する有識者からの講演を行うとともに、参加委員を交えて議論し、2025年3月末に報告書をまとめました。

以下、報告書のサマリーを紹介いたします。

尾州地域における中小企業集積DX化フォーラム 委員

| 氏名 | 所属 | 役職 |

| [委員長] 村上 文洋 | DXアドバイザー(元・三菱総合研究所 主席研究員) | |

| 粟生 万琴 | 株式会社LEO 代表取締役 CEO 武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 教授 名古屋大学 産官学連携本部 客員准教授 | |

| 岩田 真吾 | 三星毛糸株式会社 | 代表取締役社長 |

| 大島 清司 | 艶清興業株式会社 | 代表取締役社長 |

| 片岡 晃 | デジタル・クロッシング・ラボ | 代表 |

| 長谷 憲治 | 長谷虎紡績株式会社 経営企画部 | 取締役部長 |

| 保立 久幸 | 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 | エキスパート |

| 宮田 貴史 | 宮田毛織工業株式会社 | 取締役専務 |

| 渡邉 大 | 渡六毛織株式会社 | 代表取締役社長 |

| 相澤 徹 | 一般財団法人 機械システム振興協会 | 専務理事 |

| [オブザーバ] | ||

| 松永 亮 | 中部経済産業局 地域経済部 航空宇宙・次世代産業課 情報政策室 | 室長補佐 |

| 浅井 俊哉 | 一宮市 活力創造部 産業振興課 | 課長 |

| 鈴木 一也 | 一宮市 活力創造部 産業振興課 | 専任課長 |

| 河田 英樹 | 羽島市 産業振興部 商工観光課 | 課長 |

| 大澤 圭吾 | 岐阜大学 地域科学部 地域政策学科 | 助教 |

【講師】

<第2回> 山後 春信 株式会社つばめいと 代表

<第3回> 大澤 圭吾 岐阜大学 地域科学部 地域政策学科 助教

<第4回> 堀口 真人 大田区 産業経済部 産業調整担当課長

1. 概要

毛織物の世界三大産地の一つが、愛知県、岐阜県にまたがる尾州である。織物の生地作りでは、色を染めるため染料を溶かした水に糸や生地を浸さなければならず、風合いの良い生地に仕上げるには織ったり編んだりした直後の堅い生地を水で洗って整える必要があり、良質な水が欠かせない。木曽三川の豊かな軟水は、日本ならではの生地作りを可能にし、戦後の日本を支えた大きな輸出産業となった。

出所:(マーク)公益財団法人尾州ファッションデザインセンターHP (製品例)羽島市HP

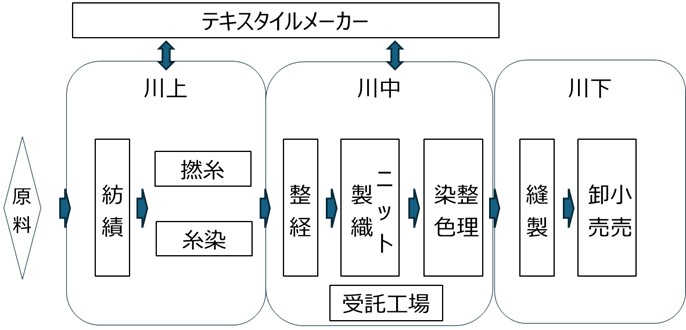

一般に繊維産業の生産工程は複雑で長いが、上記の背景により、尾州では各工程を担当する個社が独自の技術を活かして生産を行っており、分業体制が確立している。

写真の出所:岩田委員提出資料 「ひつじサミット尾州」、令和6年10月17日、第1回 繊維産地におけるサプライチェーン強靱化に向けた対応検討会、資料5

一方で、繊維産業の複雑な生産工程と分業体制のために生産性の改善が進んでいないのが現状である。中小企業の課題として、販売・生産・管理手法のいずれも昔ながらのやり方を変えられていない点が挙げられる。そのための解決策としては、各社におけるデジタル化、更にはDX化の取組を進めることが有効であると考えられるが、リソースの制約等から必ずしも各企業の生産、販売、管理のデジタル化は進んでいない状況にある。

本フォーラムでは、こうした尾州地域のこれまでの取組の成果をもとに、地域中小企業におけるデジタル化、DX化の課題への対応方策、地域コミュニティとしての連携の深化に向けた課題と今後の展望を議論した。

2. 尾州地域の課題

[1] 日本の製造業に共通する課題として、高齢化や人手不足等を背景とする事業所数・従業員数の減少がある。尾州産地の製造業もバブル期(1991年)と比べると、事業所数・従業員数ともに減少しているが、主要産業である繊維工業に着目してみても、国内生産の海外シフトや廃業・統合等のほか、職人の高齢化・人手不足等により、尾州地域では、国内全体での落ち込み以上に落ち込み幅が大きくなっている。

[2] 2000年代の景気低迷の際に採用控えが行われたことで、現在、現場の最前線にいて後輩の指導や育成に関わるべき中堅人材が特に不足しているとの指摘もあり、産地としての機能低下や技術伝承に深刻な影を及ぼしかねない。

分業体制は産地の強みを築いている一方、会社の廃業により一部の工程が失われた場合、サプライチェーン全体の危機を生む。尾州地域の現状をみると、各工程でどの程度の企業が事業継続しているのか、どのような事業体制にあるのかといった産地内企業の実態を把握したデータや資料等がなく、そのことも、今後のサプライチェーンの再構築に向けた対策検討、強化検討の上で、大きな課題となっている。

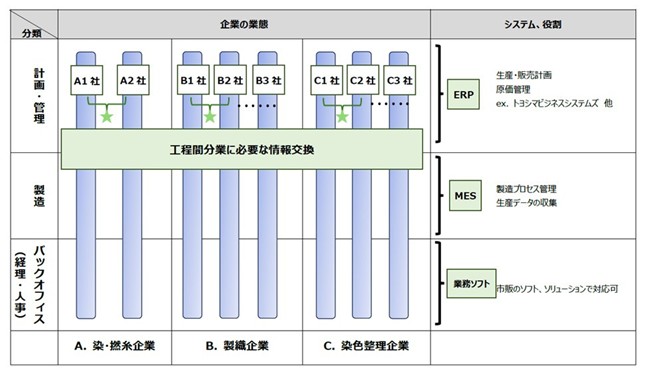

[3] 個社レベルでのデジタル技術の導入は、全体としてはまだ進んでいない。人事、総務、法務などのバックオフィス業務では、比較的、デジタル化の取組は進んでおり、各社では、優先度の高い業務や費用対効果などを考慮し、市販のソフトウェアやソリューションを活用して、勤怠管理や書類の一部ペーパレース化を行うなど、スモールスタートでの取組により、業務省人化や作業負担軽減につなげている。

一方、「計画・管理」、「製造」の段階では、依然、紙による伝票管理を主とするなど、データを取って分析することができていない企業もある。その理由として、反番管理やサンプル品の整理等の繊維産業特有の情報の在り方が、システムを組むときの一つの課題になっている。

[4] デジタルを担う人材の育成・確保はデジタル化を進める上で最重要の課題である。デジタル人材以前の問題として、従業員には、今のやり方を現状維持したいという気持ちがあること、デジタル技術・データに関するリテラシーが低いために、デジタル化やDXの重要性が理解できないことも多い。

デジタル技術の導入やデータ活用により、どのような変化や効果が生まれるのか従業員に理解させるとともに、日々の業務とデジタル化を結び付けていく思考方法を従業員に植えつけるよう経営者は努力していかねばならない。

注:水色の縦軸は、企業個社(個社レベルでの導入)。

★は、同一業態の企業が共通のシステムを入れることを示している(例:織屋企業のB1社とB2社が共同でシステム開発・導入)。

注:ERP(Enterprise Resource. Planning): 総合基幹業務システム、基幹システム

MES(Manufacturing Execution System): 製造実行システム

図4:デジタル技術の導入対象領域

3. デジタル技術導入事例

個社レベルでの導入事例

国島株式会社(愛知県一宮市)は創業1850年の老舗の毛織物企業である。同社では、個々の織機に行燈を付け、織機が止まると行燈が点灯し、それをスマートフォンに連動させている。不具合情報や故障時刻、修復記録などは、スマートフォンでもパソコンでも確認できるよう全てデジタルデータ化され、対応の迅速化、あるいは対応した個人の技能水準の把握等につなげることができている。一方で、営業が紙ベースで記入した注文情報を、製造現場でも再度紙に書き直すなどの工程が残っており、この情報をデジタルデータで一気通貫に流していくことを課題としている。

染色整理加工を主業務とする株式会社艶金(岐阜県大垣市)では、2020年度より最終工程での色味検査にAIシステムの導入を検討してきた。過去2,000件分の熟練者の判定結果をデータ化し、AIに学習させ、試験運用を行った結果、検査時間の短縮や検反者の負担軽減、技術継承にもつながったので、人間の目とAIを組み合わせた検反システムを導入したところである。

複数の企業によるデジタル化への対応事例

製織企業である三星毛糸株式会社と渡六毛織株式会社が先駆的に、共同で生産管理システムのクラウド化への取組を進めている。現在、両社の担当者同士の打ち合わせが続けられており、2025年12月には概ねシステムができあがる見通しである。ここで特筆すべきは、業務のあり方の見直しも、両社で併せて検討が行われていることである。

このシステムは、この2社以外にも転用できる仕様となっており、将来的な横展開の可能性を持ったものとのことである。このような企業の垣根を越えた共同システム導入に向けた実例は、おそらく全国でも初めてのケースではないだろうか。こういったことが可能になっているのは、尾州産地の歴史の中で、企業同士の連携や近年の「ひつじサミット」のような取組があったからであろう。

4. 今後の取組の方向性

尾州産地におけるデジタル化の導入は、個社レベルでの取組はもとより、既に事例が生じている同一工程内の企業間の連携によっても大きく進んでいく可能性がある。また、尾州産地の競争力強化、産地全体での取組の視点に立つと、尾州の特徴である工程間分業の役に立つ情報交換のための共通システムへと取組を発展させていくことが、産地の一体化を通じて、大きなシナジー効果を生み出すものと考えられる。

産地(地域)の活性化の観点からも、地域内の機関と連携した取組が重要で、組織間での連携協定や制度を活用した人材活用・確保を進めていくことも有益である。その際、デジタル人材の育成や企業や地域のDX推進に係る支援は各地の公的支援機関などで実施されており、こうした公的機関等の事業の活用や、地域内の教育機関との連携を図ることが有効である。

図5:企業間の交流や勉強会を支援・橋渡しするような公的機関の活動例(上図)

出所:岐阜県立大垣商業高等学校 ホームページ(投稿)

5. アクションプラン「デジタル尾州繊維プロジェクト」

目標

尾州地域の繊維企業のデジタル化を更に進めるとともに、工程間をつなぐ共通システムを構築し、生産性の向上、売上の拡大など産地の競争力強化を図る。

目標期間

本アクションプランは、目標年次を2027年度とする。

実現に向けたアクション

【1】尾州地域の織物産業・企業のデータ収集、共有

【2】「デジタル尾州繊維プロジェクト」に関する準備プロジェクトチームの立ち上げ

【3】本フォーラムの成果普及

【4】地域拠点との連携による人材育成プログラムの実施

【5】先進事例に学ぶDX勉強会の実施

【6】場づくりと地域ブランディング

【7】複数企業によるデジタル化推進の先導的・先駆的取組促進

【8】財源の確保

6. お問い合わせ先

(一財)機械システム振興協会

なお、本報告書(全文)の印刷物(冊子)のご送付をご希望の方は、本サイトの CONTACT ページの登録サイトからお申し込みください。【本報告書をご希望される方には、無料でご送付いたします。(※国内限り)】