©2024 Hiroyuki Fujiwara | National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience(NIED)

(本コンテンツの著作権は、藤原 広行様に帰属いたします。)

光ファイバDASと微動探査による地盤モニタリング手法の開発

講師:国立研究開発法人 防災科学技術研究所 研究主監 藤原 広行 氏

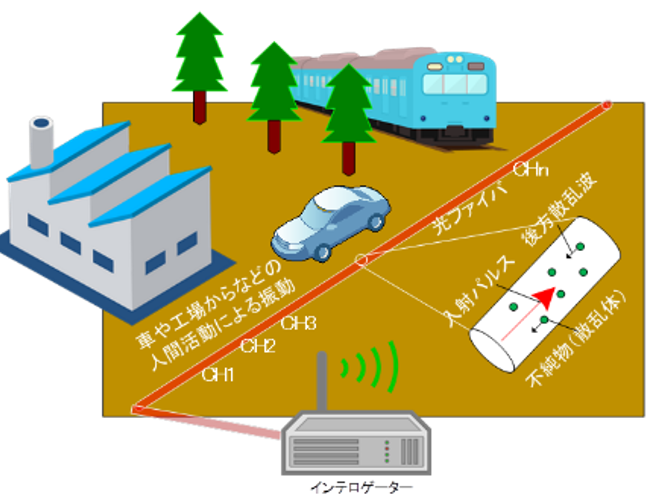

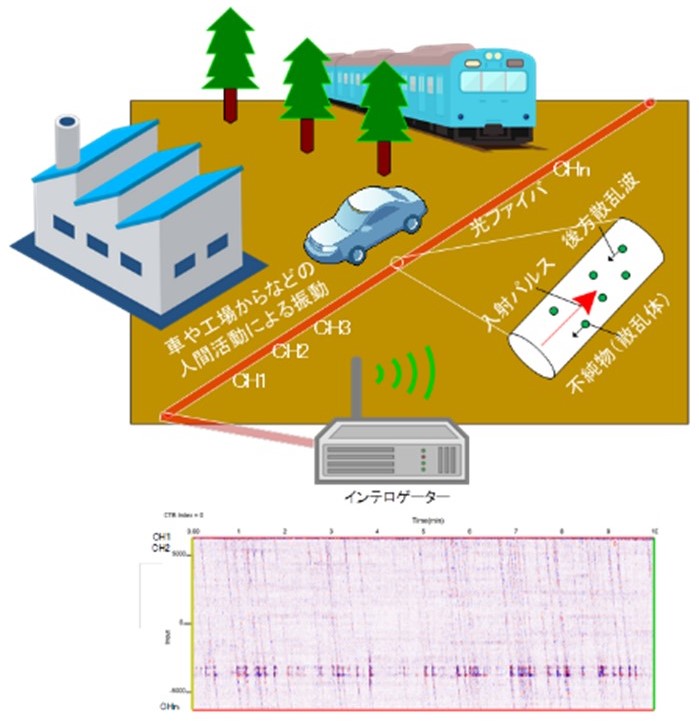

光ファイバに光パルスを入射させると、光ファイバ中に含まれる不純物によって散乱された光が計測機に戻ってくる。ケーブルに振動が加わると、ケーブルが伸び縮みし、戻ってくる散乱波の位相が変化する。この位相変化を解析することで、光ファイバの任意の区間でのひずみを検出する技術のことを光ファイバDASと呼ぶ。光ファイバDASにより、長さ数10kmの光ファイバに沿って、数m間隔でひずみを計測することが可能となる。

光ファイバDASの1つ目の利点は、光ファイバに沿って高密度で揺れを計測できることである。例えば全長50㎞の光ファイバに対してゲージ長10mで連続的に計測を行った場合、5000個の地震計を配置した観測と同等のデータを得ることが可能である。観測点数が増加することで、これまでの地震計を利用した地震観測網の空間分解能をはるかに凌駕する揺れの高密度観測が可能となる。

2つ目の利点は、光ファイバを一度地中に設置してしまえば、それに計測器を接続するだけでデータを取得できることである。計測器の電源を用意するだけで、センサー側に電源を準備する必要がないため、長期間のリアルタイムモニタリングに適している。

光ファイバDAS(Distributed Acoustic Sensing:分布型音響計測)の特徴

光ファイバDASの振動計測イメージ

光ファイバDASの利点

地震計のかわりに光ファイバを利用するため、計測器を準備するだけで長大区間の振動計測が可能

→ 数多くの地震計を設置する必要がない。撤去の必要もない。

埋設されている光ファイバケーブルの延長に対して、任意の間隔で多数の仮想地震計を設定できる。

高密度に地震計を設定することができるため、広範囲にわたって地盤の振動特性評価での空間分解能の向上が期待できる。

すでに供用中の既設の光ファイバにも活用できれば・・・

・光ファイバDASは長大区間で大量の高密度データを瞬時に取得することができる。

・飛躍的な空間分解能の向上が期待される。

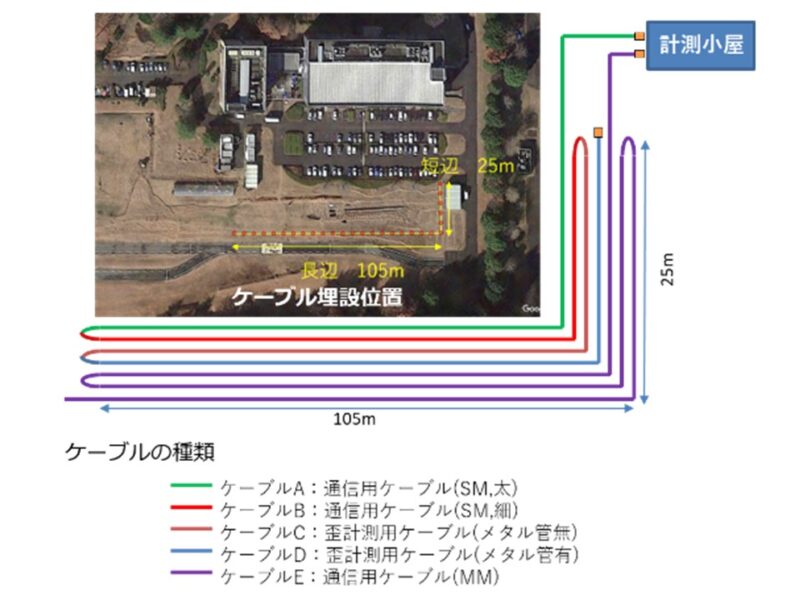

試験フィールドでの複数種類の光ファイバDAS計測

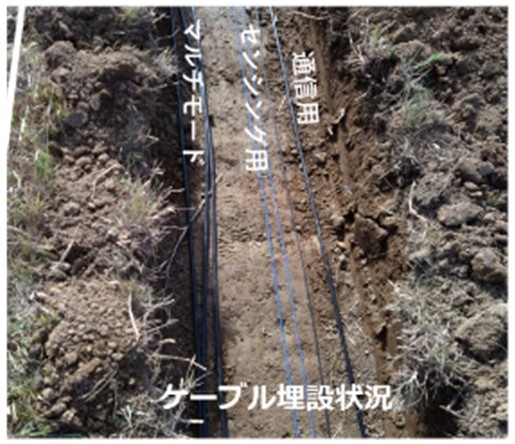

光ファイバDASの計測性能比較のための試験フィールドとして、主な計測対象となる周波数帯に影響する浅い地盤を構成する第四紀の地層が概ね水平に堆積しており、層相の変化が小さいと考えられるつくば市内の場所を選定した。この試験フィールドでは、シングルモードの通信用光ファイバ2種類と歪計測用光ファイバ2種類、およびマルチモードの通信用光ファイバ1種類を深度30cmに保護管なしで直接埋設し、計測を行った。光ファイバの配置は、短辺が25m、長辺が105mのL字型とした。

試験フィールドの概要

シングルモード4種類(通信用と計測用)とマルチモード1種類(通信用)の光ファイバケーブ深度30cmに埋設。

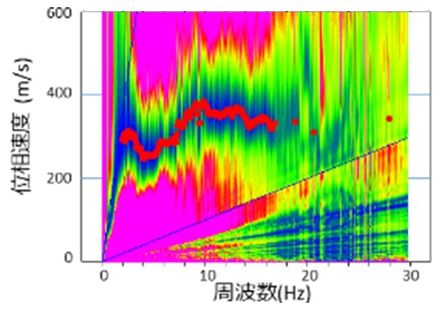

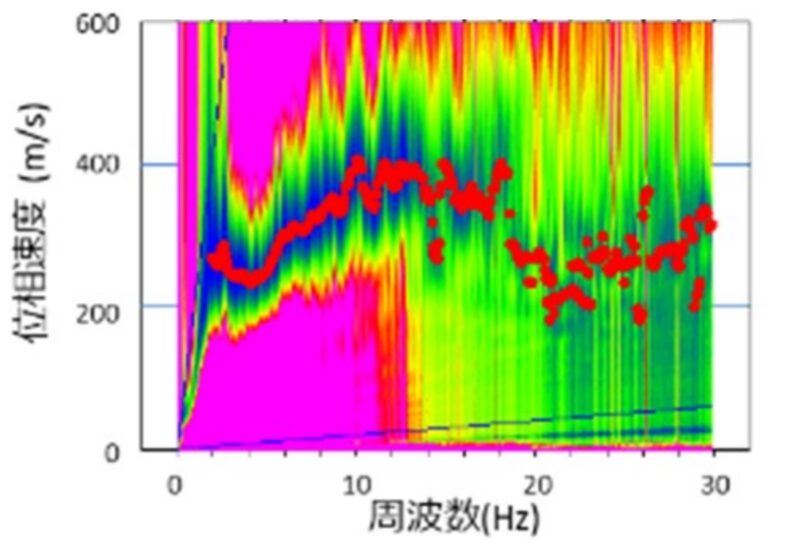

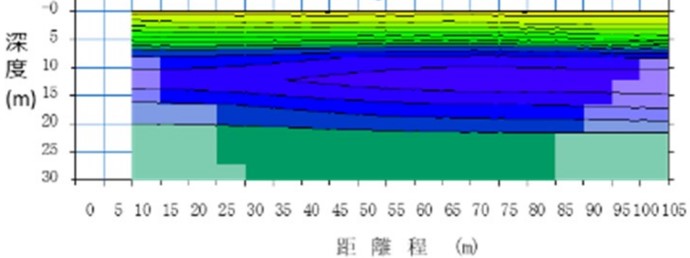

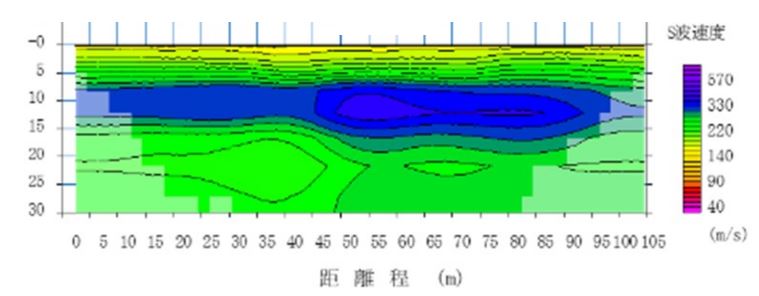

試験フィールドにおける光ファイバDASによる地盤振動計測データを用いて拡張空間自己相関法および地震波干渉法を用いて表面波位相速度を求め、2次元地盤構造モデルを推定した。

光ファイバDASと微動計記録を組み合わせた地震干渉法解析

試験フィールド2次元微動アレイ探査

試験フィールドで取得したDAS記録および微動計の記録を用いて、表面波の位相速度を抽出し、その分散曲線から地盤の2次元S波速度構造を求めた。

S波速度の絶対値は異なるものの、DAS記録から、微動計の記録によるものとおおむね整合的な2次元S波速度構造が得られた。

2次元S波速度構造

(5m間隔で設置)

(X社、ゲージ長4m、チャンネル間隔1m、ファイバーA)

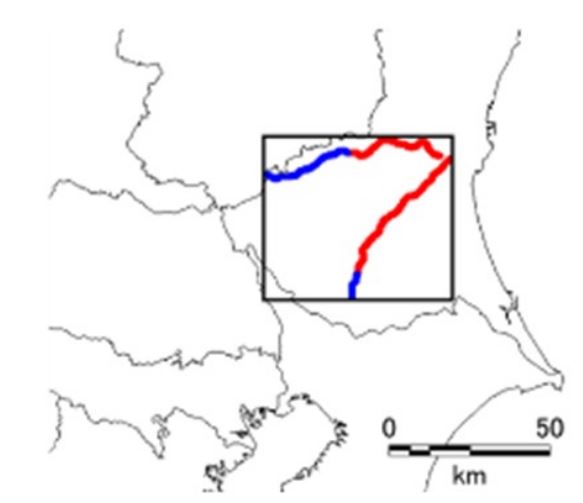

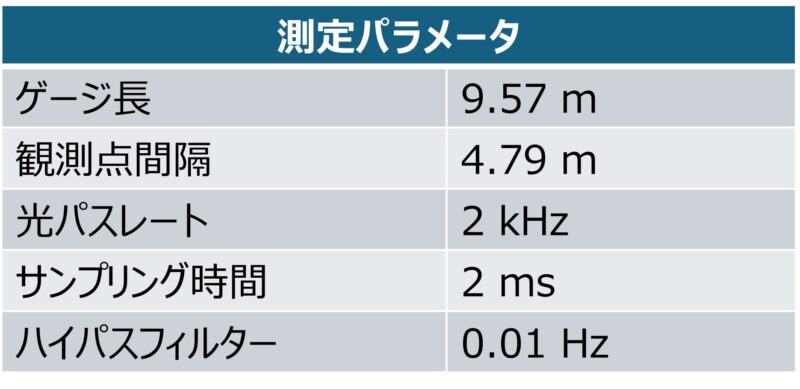

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所のご協力のもと、茨城県内の国道6号(水戸~牛久区間)および国道50号(水戸~小山区間)において通信用に敷設されているダークファイバを借用して計測を実施した。使用したインテロゲータでは2本のケーブルの同時測定が可能であるため、設置場所から見てそれぞれ北東・南西にある両方向の光ファイバ(以下、各Fiber1、Fiber2と記載)の同時測定を行った。国道6号では土浦国道出張所の局舎にインテロゲータを設置し、2023年9月7日から9月25日にかけての約14日間,Fiber1(北側、水戸方面)48.75km、Fiber2(南側、牛久方面)7.9km、合計56.65kmの測定を実施した。国道50号では岩瀬国道出張所の局舎に同じインテロゲータを設置し、2023年9月25日から10月6日にかけての約14日間、Fiber1(東側、水戸方面)34.15km、Fiber2(西側、小山方面)28.68km、合計62.80kmの測定を実施した。収録データは外付けHDDに保管し、遠隔コントロール用としてWi-Fiルータを接続した。計測データの分解能設定はゲージ長9.57m、空間サンプリング間隔4.79mとし、500Hzサンプリングにより測定を行った。

既設光ファイバ網の利用(国道での観測)

国道6号、50号沿いの併用中の光ファイバによるDAS観測(観測概要)

常陸河川国道事務所の協力のもと実施

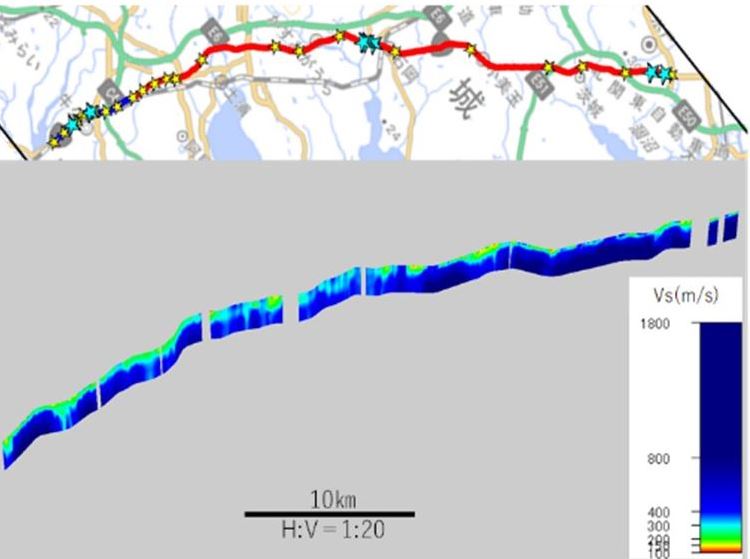

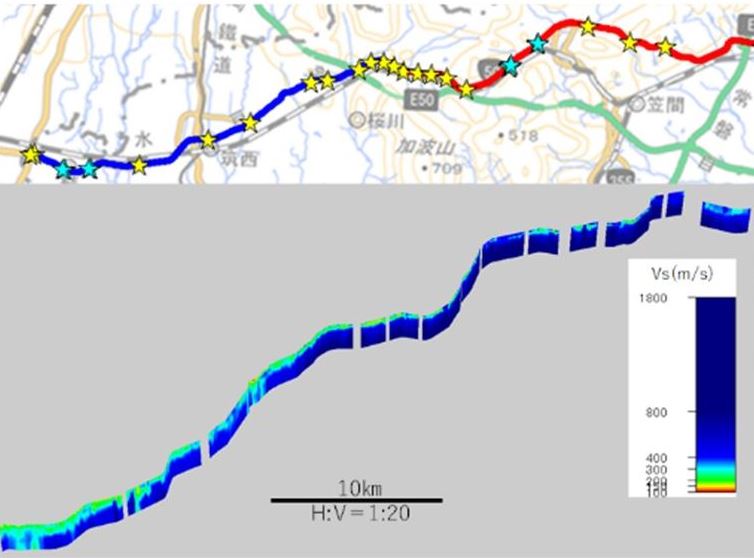

国道6号、国道50号の各DAS観測記録から算出した位相速度の分散曲線を用いて、最小二乗法によりS波速度構造のインバージョンを行い、S波速度構造断面図を作成した。深さ100m程度までのS波速度構造断面が得られており、例えば国道6号では南側に行くほど、国道50号では東側に行くほど、それぞれVs値の低い堆積層が厚くなっている傾向を確認することができる。

国道6号におけるS波速度構造

国道50号におけるS波速度構造

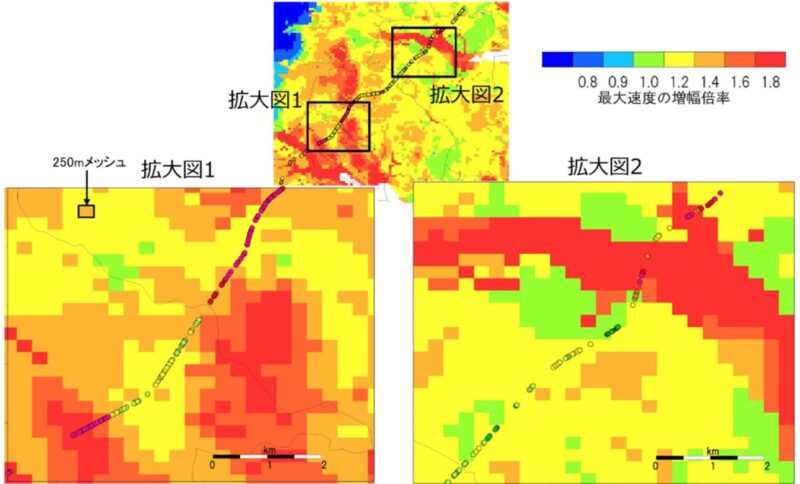

DAS観測記録の解析で得られた波長40mにおける位相速度の値をその地点の深度30mまでの平均S波速度(AVS30)とみなし、基準地盤S波速度400m/sに対する最大速度増幅率を推定した。国道6号の解析データを例に、地震ハザードステーションJ-SHISにおける250mメッシュ地盤増幅率と、DAS記録を用いて推定した最大速度の振幅倍率との比較を示す。背景のメッシュデータがJ-SHISによる250mメッシュ地盤増幅率を示しており、丸印がDAS記録を用いた増幅率を表している。これらを比較すると、DASによる増幅率とJ-SHISによる増幅率は概ね整合的であり、DASによる増幅率(25m間隔)のほうがより細かい地盤構造の違いを反映している可能性があることがわかる。

J-SHISによる250mメッシュ地盤増幅率との比較

光ファイバDASによる地盤振動の高密度計測、微動探査や地震波干渉法と融合した解析手法の開発、及び、長期間連続モニタリング技術に関しての研究開発の現状を報告した。こうした光ファイバDASによる地盤振動のリアルタイムモニタリング技術は、大都市が立地する堆積平野の地盤リスク評価手法の高度化に活用できるだけでなく、さらに幅広い用途として活用される可能性がある。既存の社会インフラに設置されている光ファイバに適用することができれば、例えば地震や水害後に生じた地下の異常を速やかに正確に把握できるだけでなく、自動車の走行状況のモニタリングによる渋滞状況の把握や、道路の異常個所の検知など幅広い応用が可能と考えられる。

都市のモニタリング、異常検知の可能性

課題

- 光ファイバケーブルと計測対象物のカップリング状況

- 既設の光ファイバ網の利用

- インテロゲータが高価、日本製品が少ない=>普及が進めば・・・

- 長期間連続モニタリングのためのデータの高速処理が必要(例えば100km1本の光ファイバで得られるデータは100TB/月ぐらいのイメージ)

- インテロゲータ側での処理(エッジ処理)および転送・蓄積システムの効率化が重要

講師プロフィール

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 研究主監

藤原 広行 氏

現職:国立研究開発法人 防災科学技術研究所 研究主監、博士(理学)

略歴:1989年京都大学大学院理学研究科中退

科学技術庁国立防災科学技術センター(現:防災科学技術研究所)入所。

全国強震観測網K-NETの整備,全国地震動予測地図の作成、リアルタイム地震被害推定システムの開発などに従事。

平成29年防災功労者内閣総理大臣表彰

研究分野:応用地震学