©2024 Eiichiro Araki | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)

(本コンテンツの著作権は、荒木 英一郎様に帰属いたします。)

南海トラフ巨大地震発生域での光ファイバセンシングを活用した地殻活動モニタリング

講師:国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海域地震火山部門 地震津波予測研究開発センター 観測システム開発研究グループ グループリーダー 荒木 英一郎 氏

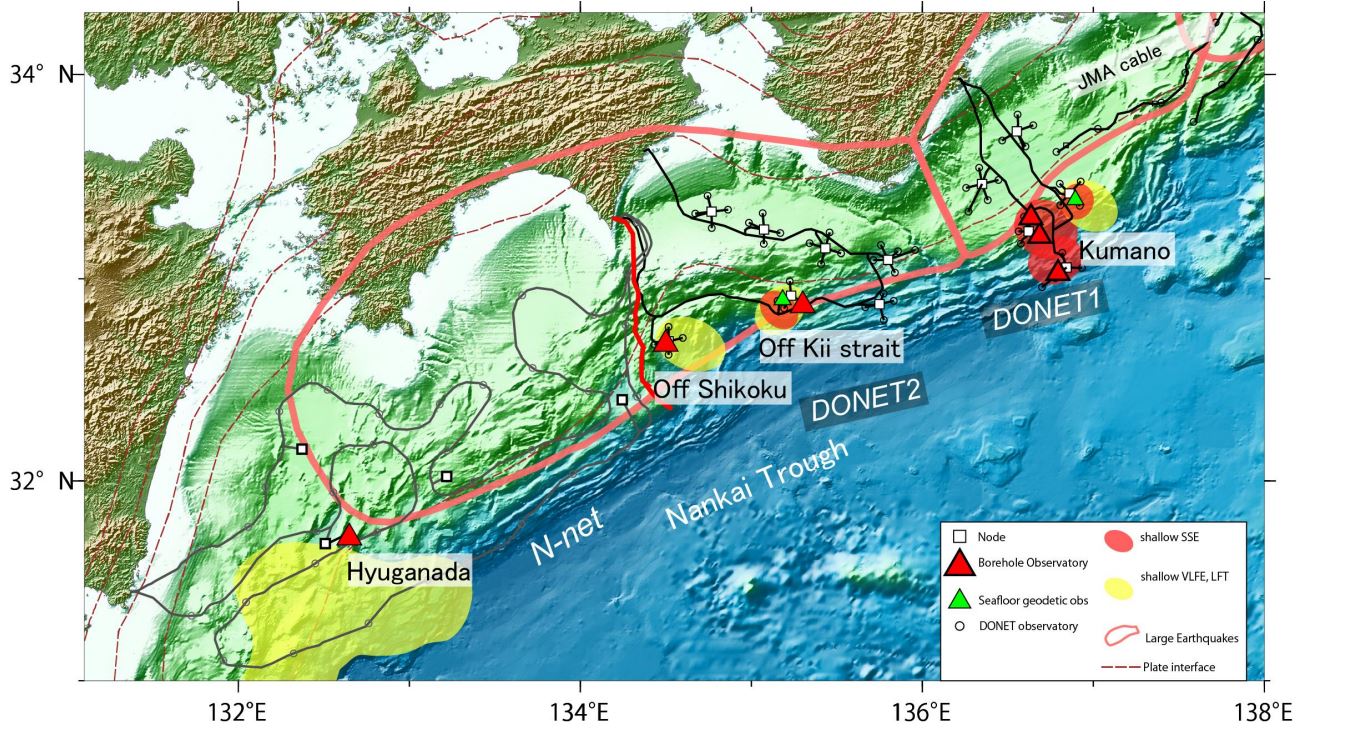

南海トラフ巨大地震発生帯:巨大地震だけでなく、ゆっくり滑り・スロー地震など様々な地殻活動がある。

活動の把握には広域・広帯域・高感度・高ダイナミックレンジな海域観測手段が必要光ファイバセンシングはその実現に大いに有効と考え、研究開発を実施。

- 広帯域DASの開発・観測

スロー地震・地震の高感度な把握 - 地殻変動把握のための光ファイバセンシング技術開発・観測

温度変化の影響補正が課題 - DASと既存観測網を組み合わせたリアルタイム解析技術の開発

- 海底掘削孔内への光ファイバセンシング技術の展開

将来の断層帯リアルタイム直接観測への展望をひらく

光ファイバーセンシングを南海トラフ巨大地震発生帯の地殻活動広域モニタリングに活用する

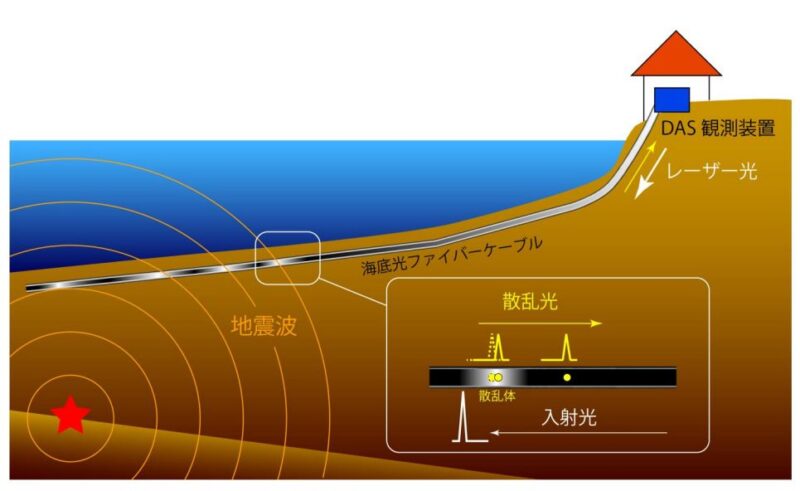

光ファイバのレイリー散乱光を用いて分布歪・温度のセンシングを行う。

技術名称:DAS, TW-COTDR, RFAS…

散乱光を光干渉法によって分析(光の物差しで計測)

・光干渉法=高い線形性

=超広帯域・高ダイナミックレンジ計測の可能性

・高分解能・広域の観測の可能性

~10cm 解像度(10km)

~1m (100km)

ごく近い将来に~1m解像度で10000km観測(大陸間)のポテンシャルが十分にある。

光ファイバーセンシング技術開発:DASの広帯域化

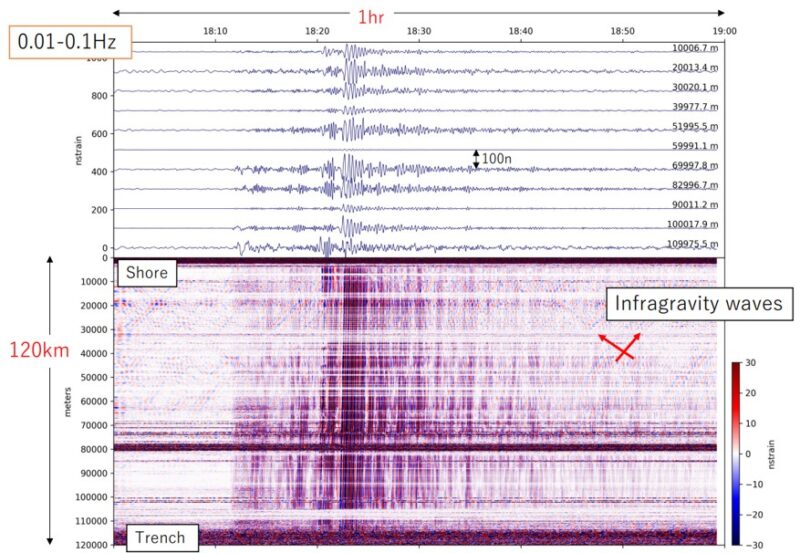

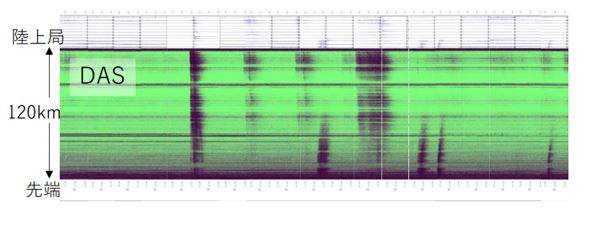

広帯域に高い S/N比の観測が沖合115kmまで可能となった。

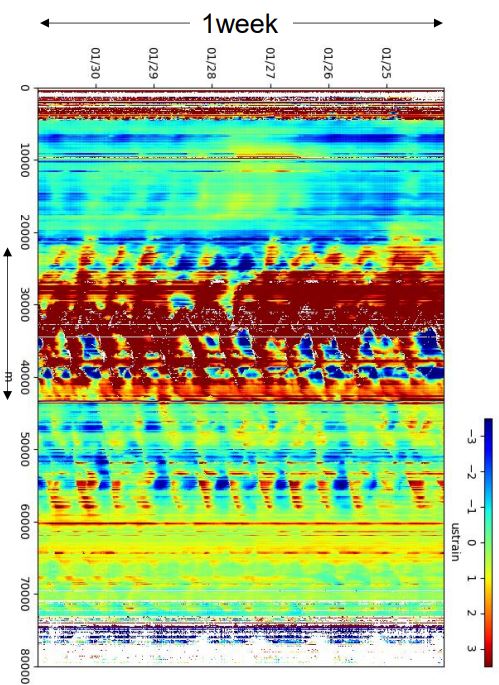

光ファイバーセンシング技術開発:地殻変動=もっとゆっくりとした変動を安定にとらえる

黒潮の強い影響を受けている。

長期間にわたって安定な光波長基準を用いて光ファイバセンシングを行うTW-COTDR観測装置を開発(Neubrex Co. Ltd.)

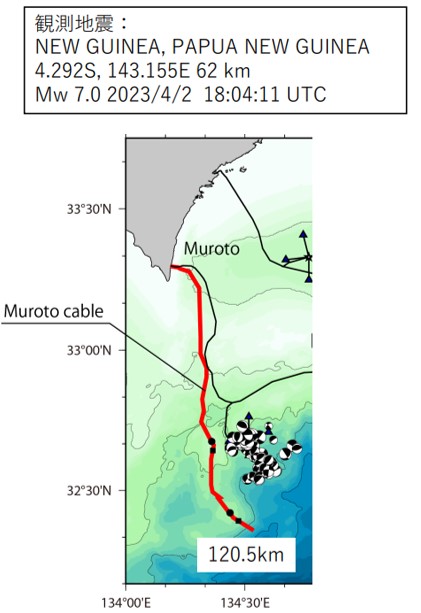

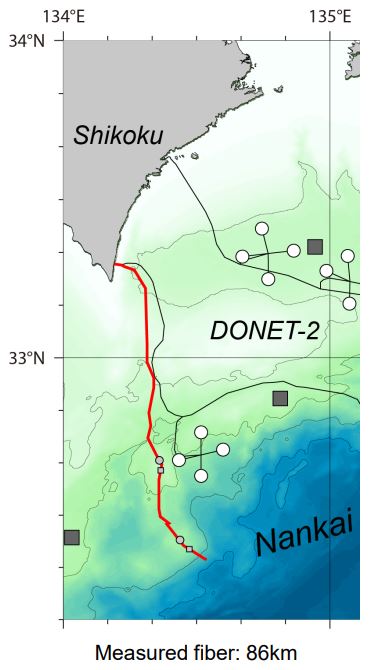

室戸沖ケーブルを80kmに渡り、1m分解能で歪を計測。

→ 海底水温変動を稠密に観測

→ 黒潮流域での海底面 ⇔ 海洋の相互作用を可視化

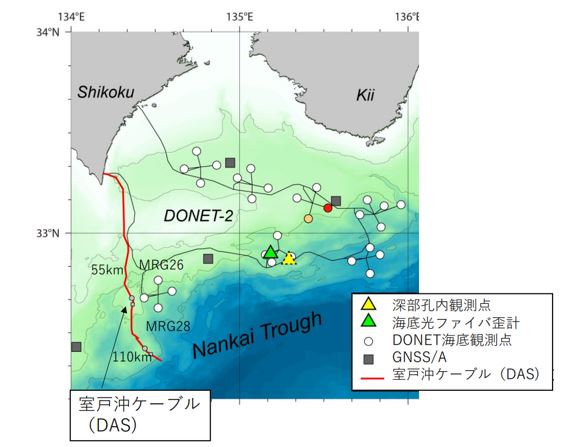

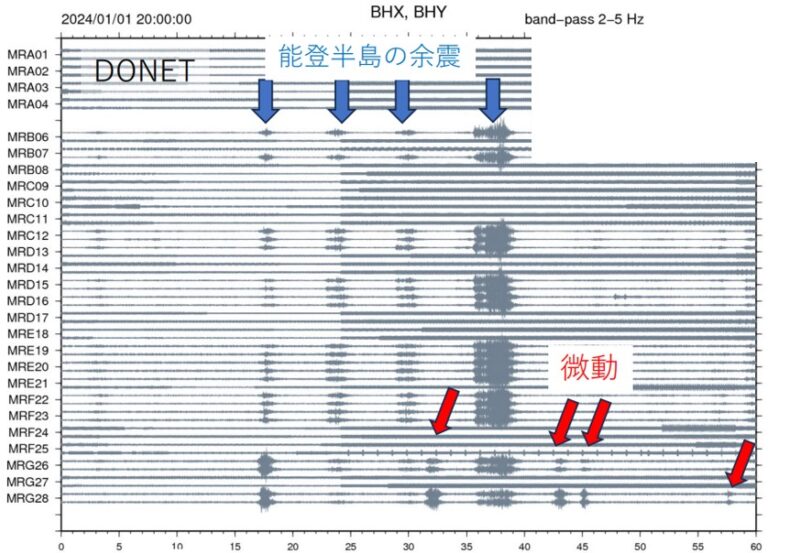

スロー地震をDASでとらえる:能登半島沖地震後の低周波微動活動

24/1/1 19h~1/2 4h(JST)に、13回程度の低周波微動をDONET2 および室戸沖ケーブルのDASで観測。

DONETではMRG26, 28, DASでは、55~110kmの範囲で観測できるが、その他の地域では見えないため、小規模な低周波微動活動活動が発生したとみられる。

1/1 20時台JSTのDONET2, DAS観測記録

能登半島地震のため多くのDONET観測点広帯域地震計が影響をうけている。

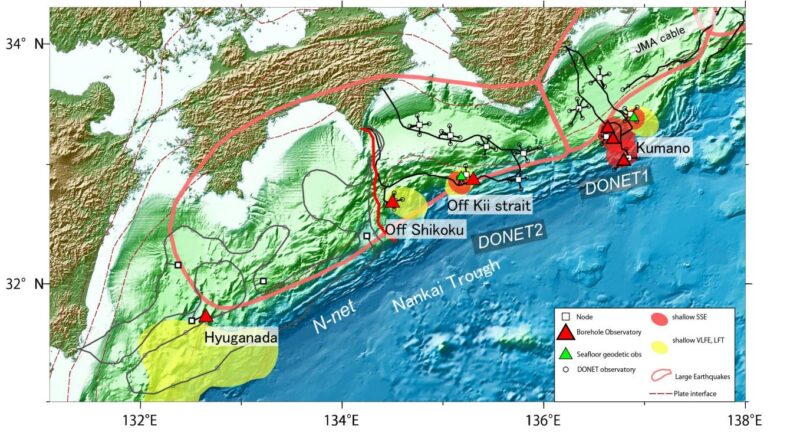

海底から海底下へ・・・海底掘削孔内へ光ファイバセンシングを拡げる

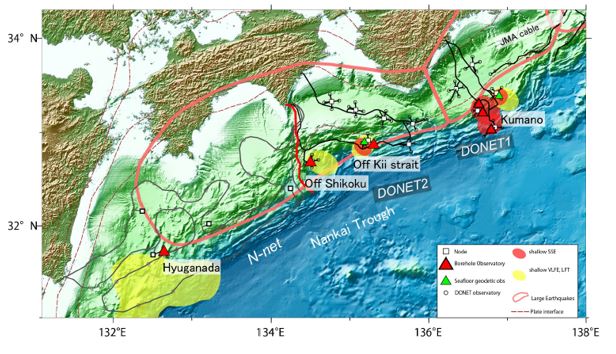

南海トラフゆっくり滑り断層観測監視計画:熊野灘へ展開・観測中の3点に加え、紀伊水道沖・四国沖・日向灘の浅部ゆっくり滑りの発生が想定される地域に海底孔内観測点を展開する計画を現在進めている。

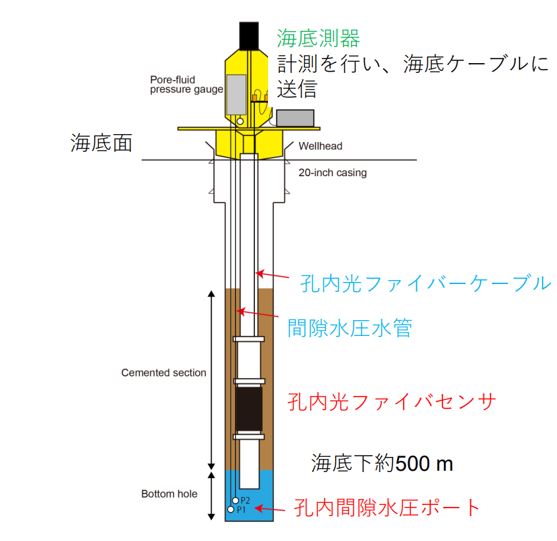

南海トラフゆっくり滑り断層観測監視計画:新たな孔内観測システムを開発

新しいコンセプト:新開発の孔内光ファイバセンサ

孔内光ファイバ歪計 + 光ファイバセンシング用ファイバ + 孔内間隙水圧 = 非常に高い感度・ダイナミックレンジを両立するように

→ ゆっくり滑りから微小地震・そして巨大地震まで余すところなくとらえる。

電気的・機械的要素を孔内から無くした。また、すべての海底のシステム要素は交換が可能となっている。

=数10年以上の期間に渡って観測を継続するために

海底ケーブルへの接続を前提に開発 = リアルタイムにデータをストリーミング

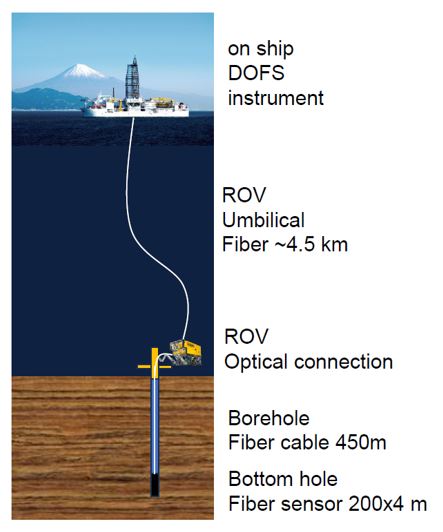

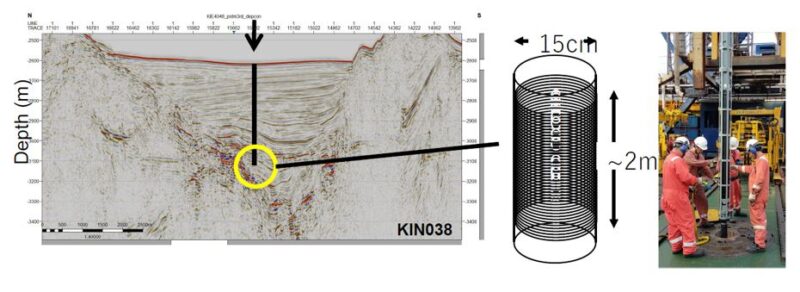

海底孔内観測点での光ファイバセンシング

現在のところ海底で稼働できる光ファイバセンシング観測装置がない。

→ 船上観測装置を探査機で海底のファイバに接続・観測。

→ 孔底のファイバコイル + 海底までの鉛直ファイバでの観測。

講師プロフィール

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海域地震火山部門 地震津波予測研究開発センター

観測システム開発研究グループ グループリーダー

荒木 英一郎 氏

略歴:2000年 東京大学 理学系研究科地球惑星物理学専攻 博士(理学)、2000年より海洋科学技術センター(現 海洋研究開発機構)で、海底および海底掘削孔内での地震や地殻変動観測システムの開発、設置・観測、データ解析に従事。専門:地震学